爽やかな秋晴れの11月17日、高松テルサに於いて、神社奉納刀鑑賞会を開催いたしました。まず始めに、三谷副支部長から先日行われた全国大会の報告、続いて川辺相談役からは、来年度に予定されている丸亀市で開催される展覧会に関するお話がありました。

初心者講座は、三谷副支部長から拵えについて、今年度三回目の講座は、拵えの各部分の名称や働きを一つずつ実際に拵えを手にして説明して頂きました。特に時代や拵えの種類によって位置や大きさ・形状が変わってくる部品もあり大変興味深い内容でした。

続いては、誌上鑑定の考察です。文章から平安後期から鎌倉初期頃の体配、地鉄の様子や刃文から、予想される流派の常の地鉄とは異なるが銘のヒントから個銘に絞りこむ事ができました。

午後からは、支部では初めてになる神社奉納刀の鑑賞会が始まりました。

今回、判者の川辺相談役の意向で入札への採点はしませんでした。

鑑賞刀は以下の通りです。

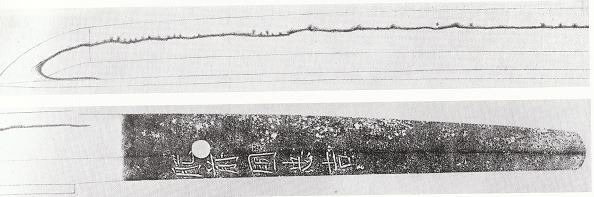

一号刀 刀銘 肥前国 忠吉

慶長新刀に近い姿。地鉄も、ほぼ小糠肌で精美。直刃で匂口も肥前刀の掟通りで帯状、物打辺りに淡い映りのような物が立つ。

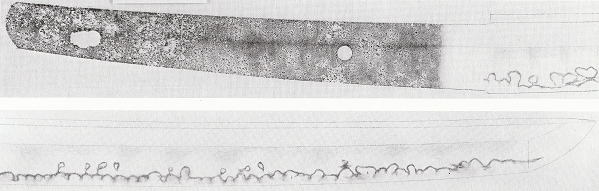

二号刀 太刀銘 福岡一文字 吉宗

腰反り先も反りがついている鎌倉中期頃の太刀姿。小板目肌で肌立ち乱れ映りが鮮明に見える。刃文は匂い出来の大房・蛙子丁子 など、華やかな福岡一文字らしい刃文。

など、華やかな福岡一文字らしい刃文。

三号刀 刀銘 近江大掾藤原忠廣

刃文も直刃なので一号刀にも通じる所もあるが、地鉄は良く詰んだ小糠肌で私見では白っぽく見える。姿は忠吉を細身でスリムにした感じ。

四号刀 太刀銘 備州長船盛光

細身ながら腰反りつく堂々とした太刀姿。小板目に杢目が目立ついわゆる応永杢。腰の開いた互の目や尖り刃など華やかな刃文。

五号刀 刀銘 肥前国

河内守藤氏正廣

腰反りがつき太刀を思わせる様な姿。小板目肌で刃文は脇肥前によく見られる「虻の目」と言われる互の目丁子を焼いている。

鑑賞刀

短刀 銘 大和国 友長

冠落し造りで純然たる柾目。一見すると保昌に見えるが、珍しい当麻の有銘作品。

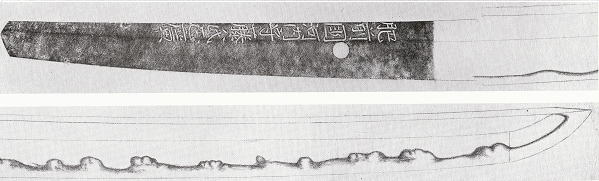

刀 銘 於讃州石清尾社前 以南蛮鉄作之 承応二年三月日 棗加賀守藤原包高

郷土の刀工、包高の中では上位の作品。以上です。

鑑賞刀の説明は各刀の入札で一の札で当たりを取られた方にして頂きました。

はじめての事でしたが、見所や流派の造りの特徴など、会員の知識の交流となり、とても勉強になりました。

普段見ることのない貴重な奉納刀を手にして鑑賞する事が出来、神社関係者始め、川辺談役の御尽力に感謝したいと思います。ありがとうございました。

今回の鑑賞会の参加者は、20名でした。 四国讃岐支部 小林昭等

![]()