香川県立ミュージアムおいて企画展示された「刀~尽きない魅力に迫る」にあわせ、 去る11月19日、三谷修史氏(四国讃岐支部副支部長、無鑑査柄巻師)と、氏の下で柄巻の技を修得中の私は、 平成23年度さぬきワークショップ匠のわざ「美術刀剣刀拵:柄巻のはなし・実演会」として、講演及び柄巻の実技を披露しました

当日の参加者は香川県立ミュージアムへの一般応募者で、第一部「午前10時~12時」が24名、第2部「午後1時30分~3時30分」が22名でした。

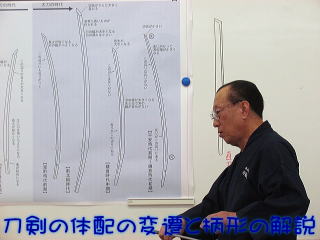

三谷氏の講演の内容はまず上古刀から新刀にいたるまでの刀剣の姿が時代の要請で変遷していくなかで柄形(つかなり)も変わってゆく形態を詳しく説明されました。

続いて、柄巻に欠かせない鮫皮について奈良時代以降貴重な輸入品であったことを下級武士の年俸と鮫皮の価格を比較し、分かり易く説明しました。

また、拵えを鑑賞する際、鮫皮の粒の大きさ、並び方を確認するだけでその刀剣の所有者の身分を推測できるとの話は大いに来場者の興味をそそりました。

このほか現代でも使われている刀剣用語、鞘の所では(反りが合わない)、目貫では、(目貫通り)の説明を刀と鞘を使い、柄巻のところでは(手ぐすねを引く)クスネ(薬煉)を柄って、柄糸を巻く時の糸の滑りを止めとなると、説明し参加者の興味引きました。

最後には師匠の三谷氏の説明により、私が柄巻の技を実演しました。

ミュージアムの学芸員が私の上部からカメラをセットし、本来なら見えにくい柄巻の手元をアップしモニターで見えるよう配慮されたものでした。

橋本幸律 四国讃岐支部会員

【「柄巻のはなし」と実演】さぬきワークショップ匠のわざ 「刀剣美術」平成24年2月(第661号)掲載