はじめに

はじめに

京極家を離れ四十数年の間、巷間にあった名物ニッカリ青江が平成九年丸亀市に購入され丸亀市立資料館の蔵品に加えられた。 ニッカリ青江と云えば、古来、人口に膾炙された名刀であり、数多くの刀剣書にも必ずといって良い程、記載されてきたところである。 この由緒ある名刀の手入れを、縁あって筆者がさせて頂くことになり、今日に至っている。この間に私が考えた事などを誌してみる。

京極にすぎたるものが三つある。ニッカリ茶壺に多賀越中

多賀越中

この狂歌にある多賀越中とは、佐々木京極家が近江にある頃からの重臣であり、幕藩時代を通じ代々「多賀越中○○」を名乗り、家老職として京極家を支えてきた功臣の家系である。

茶壺

茶壺とは云わずと知れた野々村仁清作の茶壺のことである。野々村仁清は丹波の出身で、瀬戸で修業し、ろくろの技では各時代を通じて並ぶ者なしと言われた程の名手であり金森宗和指導の下、 京都仁和寺門前で御室焼きを大成させた名工である。それまで東山時代、織豊時代を通じてもてはやされた唐物茶壺とは趣を異にした金銀彩色絵をふんだんに使った、いわゆる飾り茶壺や香炉等を数多く作ったことで知られる。 京極家と仁清との関わりは、丸亀京極家初代高和の時に始まり、二代高豊、三代高或の頃にはパトロンのような存在だったと想像できる。

この結果として

- 色絵藤花文茶壺(MOA美術館蔵・国宝)

- 色絵月梅図茶壺(東京国立博物館蔵・重文)

- 色絵吉野山茶壺(福岡市美術館蔵・重文)

等、多くの大名家がうらやむような名品が数多く伝来したのである。

ニッカリ

ニッカリとは、名物ニッカリ青江のことである。

ニッカリ青江については諸説がある。夜、山中においてにっかり笑いながら近づいて来た女を妖怪と思い切り捨て、翌日確かめに行ったところ石灯籠が斬られていたというもので、 この部分がニッカリの起こりであるが、このほかの部分の進め方は何通りもの筋書きに分かれて伝わっており判然としない。 このニッカリ青江は元来二尺五.六寸の長さがあり身幅広く大切先の豪壮な姿の青江の太刀(青江貞次の作と言われる)であったものを、 その頃流行していた磨上げ(天正磨上げ)の例に漏れず二尺三寸位の刀に磨上げたものと思われる。 丹羽家の蔵刀になったのもこの頃であり、賤ケ岳の合戦の後の北陸攻めの戦利品であったと思われる。二回目の磨上げは丹羽家に於いて行われ二尺一寸五分位の長さにとなり、 茎に「いんす金」といわれる明国との貿易により入手した純度の高い金を用いて「羽柴五良左衛門尉長○」と象眼銘を入れたものである。その後この刀は豊臣秀吉献上せされ豊臣家の蔵刀となったのである。

丸亀市立資料館、秋山徹館長から教えて頂いたところによると、元和元年の奥書がある「光徳刀絵図、埋忠寿斎本」に「御物にっかり、長さ二尺、秀頼様ヨリ上リ光徳より参候而寿斎拵二度仕申し候」の記載があり。 また、慶長十九年六月二十六日、片桐市正の奥書にある「大阪御腰物帳」の中の「御太刀御腰物太閤様より有之分の帳」に「にっかり刀」と書かれているとの事でした。 このことから元和元年以前に茎の金象嵌銘は「羽柴五良左衛門尉」以下切りであり、長さは二尺の刀であったことが判る。では、三回目の磨上げは誰が行ったのかを考えてみる。

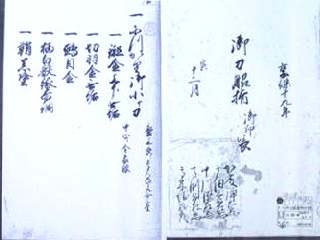

享保十九年京極丸亀藩道具帳(御刀脇指御印帳、丸亀市立資料館蔵)

一説には最初「羽柴五良左衛門尉長重」と象眼されていたが、長重の代での度重なる失態を恥、重の字を切り落としたというものである。 しかし私はこの説に賛成しない。その理由として金象嵌銘の最後の重の字だけを切り落としたものでなく、長の字の半分まで切り落としていることである。 父長秀銘であっても、又自身の長重銘であっても長の字は完全に残すはずであり、半分に切り落とすとは考えられない。三回目の磨上げは秀吉の生前(慶長三年より前)から、 大阪の陣(慶長十九年)までの間に豊臣家に於いて行われたものである。

福士繁雄先生から教えていただいた資料「京極家重代珥加理刀之記録」(大正7年3月松平頼平稿)には、「長重之ヲ豊臣秀吉ニ献ズ、秀吉宝愛シ名ヅケテ珥加理ト号ス」とあり、 この時「一尺九寸九分」に磨上げられたとされる。二度にわたり梅忠寿齊に拵を作らせていることから、豊臣家にあっても大切にされた刀と思われる。 その後、この刀が豊臣秀頼から京極家高次に下賜され ※訂正アリ(続 ニッカリ青江と京極家)、京極家の自慢の品として伝来したのである。昭和15年に重要美術品の認定を受け、 終戦後、東京都の登録審査で、「一尺九寸九分〇厘」の脇指として登録され、その後京極家を離れたものである。

ニッカリ青江の現状

ニッカリ青江の現状

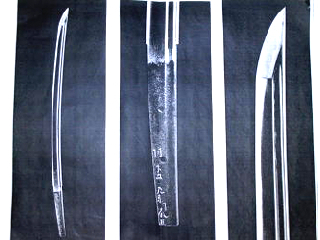

長さ 60.3センチ、反り 1,2センチ、茎長さ16,3センチ、鎬造、三ツ棟、身幅広く、元先の幅差開かず、南北朝の太刀を擦上げとはっきり判る姿であり, 重ね薄く大切先でいかにも物切れしそうな態であり、伝説の由来を垣間見るような気がする。鍛えは小板目に小杢交じり、所どころに板目肌現れる。 表裏共に映りが立つ、刃文は中直刃調に小さく浅いのたれ交じり足入る、刃縁細くしまり匂い口明るい、帽子はのたれ込み先細く長く突き上げ深く返る、樋先のあがった棒樋を掻き通す。 鑢目切、目釘孔三、茎尻切り、茎表に金象嵌銘「羽柴五郎左衛門尉」以下切り、裏茎尻にわずかに金象嵌の痕跡が残る。 三個の目釘孔のうち、一番上の孔と中の孔の間隔は四,六センチ、中の穴と下の孔の間隔は四,九センチとなっており、生孔は切り落とされて残ってないものと思われる。

ニッカリ青江の寸法について

ニッカリ青江の寸法について

光徳刀絵図には「御物にっかり二尺」と書かれてあり、享保十九年の京極家道具帳には一尺九寸九分三厘となっいる。七厘(約二ミリ)の差はどのように考えたら良いか。

- 光徳刀絵図が画かれたときの寸法が厳密でなかったものか。

- 享保十九年までの間に研ぎ減ったものか

- 京極家に於いて「ギリギリ二尺未満」となるように区を送ったものか

- その頃すでに一尺九寸九分だったのか

小笠原信夫先生が「日本の美術Ⅰ・日本刀の拵」の中に書かれた小さ刀の説明によると、 「小さ刀は直垂、狩衣、大紋、布衣、素袍、長上下ニモ帯之、製造ハ各家ノ風アリ。凡身長サ壱尺五・六寸ヨリ七・八寸迄ニテ、製造方刀ト同様ナレ共短キヲ似テ名付ル」とあり、 例外として紀州徳川家「相模国行光御小サ刀」は八寸四分であり、「仙台伊達家刀剣帳」に、「藤嶋友重短刀」(小サ刀と同意)一尺九寸一分との記載があり、 時代や各家で呼称の仕方が相違する、と記されている。

享保十九年京極丸亀藩道具帳に次の記載がある。

にっかり御小刀 磨上 長さ壱尺九寸九分三厘

中心ニ金象眼

- 1,金上下無垢

- 1,切羽金無垢

- 1,鵐目金

- 1,柄白鮫縁赤銅

- 1,鞘黒塗

徳川盛世録に小サ刀が使用される装束が示され着用の機会が記されている。

- 正月元旦、二日 大紋

- 正月三日 熨斗目長上下

- 正月七日 熨斗目長上下

- 三月三日 熨斗目長上下

- 五月五日 染帷子長上下

- 六月十六日 染帷子麻上下

- 七月七日 白帷子長上下

- 十月亥日 熨斗目長上下

その他、不時の装束着用の機会として、将軍宣下当日、紅山参詣、御用召、婚礼、葬礼等が誌されていて、江戸城内で多くの機会に小サ刀が使用されていたことが判る。

京極家には、名刀が数多く伝わっている。この中、短刀・京極正宗、(豊臣秀吉より拝領)、短刀・粟田口吉光(権現様より拝領)の二口とニッカリ青江を合わせた三口が京極家の自慢の品であったと思われる。 この他にも長光太刀、守家太刀、畠田真守太刀、景光太刀、来国光刀、左弘行刀、元重刀、青江直次刀等、綺羅星の如くで枚挙にいとまがない。

京極家自慢のニッカリ青江を殿様が公の場で身につけることを希望し、その頃すでに2尺未満の長さだったニッカリ青江を小さ刀として使用したものか、 または徳川時代の比較的早い時期に京極家に於いて小さ刀として使用する目的で現在の姿に区を送ったものか今となっては判断のしょうがない。 ただここで言えることは、諸大名が公辺において身に付けた小さ刀としては、江戸時代を通じ一番の長さであったことは間違いないであろう。 享保名物帳にも記載され、享保年中にニッカリ青江を八代将軍吉宗公の台覧に供したという記録も京極家に残っている。

余談

余談

ニッカリ青江が丹羽家に於いて磨上げられた時、象嵌された文字について、羽柴五良左衛門尉長秀なのか、羽柴五郎左衛門尉長重だったのかを考えてみる。 羽柴秀吉は天正十四年に豊臣朝臣の姓を賜ったとき「更にこれを諸臣に賜い羽柴の氏を許す」とあり。前田利家を始め多くの大名が豊臣の姓と羽柴の氏を名乗っている。 名乗らなっかたのは、徳川家康、長曽我部元親などの少数の大名に過ぎない。このとき、丹羽五郎左尉門長重は諸臣と共に姓氏を賜り「松任侍従豊臣長重」となり羽柴氏を名乗る。 丹羽長秀については天正十一年に羽柴氏を名乗ったと書かれたものを読んだような記憶があり、いろいろ調べてみたがはっきりそれを示す資料を発見することが出来なかった。 長秀は秀吉が豊臣姓を賜る前年の天正十三年に死亡している。以上の理由から最初の象嵌銘を入れたのは、羽柴五郎左尉門衛長重であった可能性が高いと思われる、長秀名も一概には否定出来ない。

余談の二

次に、丹羽家において象嵌された銘の全文について考えてみる。茎表の銘文は、「羽柴五良左衛門尉長重所持」でほぼ決まりと思うが、茎裏の銘文はどうだっただろうか。 茎表の銘字の配分から考え、茎裏の文字数は三文字か四文字位だと思われる。茎尻にわずかに残る象嵌銘の痕跡について、「本阿弥の本の字の第二画の」「うたって」部分ではないかという話を聞いたことがある。 しかし、本阿弥家の象嵌銘を調べたところ、その全てに極められた刀工の名が象眼されている。茎面の余地を考えると、「刀工銘」「磨上」の文字、「本阿弥花押」を入れるには無理があり、この説は除外する。 結果、ここに象眼されていいた文字は、「青江磨上」または「青江貞次」であり、わずかに残る象眼は青の字の上部であろうと想像する。

余談の三

文化庁文化財部美術学芸課に問い合わせたところ、登録審査が始まった頃は、二尺以上のものを刀、一尺以下のものを短刀、その中間の長さのものを脇指としていた。 法律、規則等に明文化された根拠は無く、現在では目安として六十糎以上を刀、三十糎以上六十糎未満を脇指、三十糎未満を短刀として扱うことが望ましいとした処理方法となっているとの事でした。 因みに今、ニッカリ青江が登録審査に出されたとしたら「刀」として登録されるものと思われる。

参考文献

参考文献

- 「京極丸亀藩道具帳」

- 「三百藩藩主人名辞典」

- 「姓氏家系大辞典」

- 「日本の美術I・日本刀の拵」

- 「徳川盛世録」

- 「京極家重代 珥加理刀之記録」

川辺勝一【ニッカリ青江と京極家】「刀剣美術」 平成18年7月(第594号)掲載

川辺 勝一氏は令和4年4月にご逝去されました。生前のお姿を忍び会員一同心からご冥福をお祈り申し上げます。