はじめに

はじめに

平成20年秋、中津万象園・丸亀美術館において開催された日本刀展に高篠鍛冶の鍛えた「剣、1口」が展示された。 これまで先人のあらわした書物や先輩方の口伝により、まんのう町高篠に、清房、業宗に始まる刀工たちがいたという話を聞いたことはあった、が現物は見たことがなく、 伝説上の話くらいにしか考えていなかった。しかし今回の展示で、讃岐の古鍛冶に名工がいたことを確認することができ、調査の必要性を感じたのである。

高篠(たかしの)鍛冶の剣

中津万象園に展示された剣の説明文には次のように記載されていた。

剣(重要刀剣指定)

銘 表 讃州高篠行(以下切、行光)

裏 延慶二年(1309年)

長さ 二六,九糎

説明文 古刀期における讃岐の刀工は古書によれば業宗系・清房系が見られる。今展示品の行光は銘鑑には記載が無く、いわゆる銘鑑漏れである。 本作は直刃調に淺くのたれ、打ちのけ、食違刃まじり、砂流し、金筋が入るなど、大和気質がよくあらわれてる。 嘉永年間に出版された「西国三十三所名所図会」の中に、吉野山の桜本坊の什宝として「楠判官正成矢筒、剣一振」の記述があることがわかった。郷土刀研究に好資料である。

この説明にあった楠正成奉納の剣の意味について県立図書館で調べたところ、「西国三十三所名所図会・巻之六」に、 奈良吉野山、中千本にある桜本坊さくらもとぼうのことが記されてあり、そのなかに、「楠判官正成矢筒、剣(一振、讃州高篠行光作、元慶二年の銘あり)」と記されていた。 ただし、元慶の年号については延慶の間違いと思われる。桜本坊に電話照会したところ「明治の廃仏毀釈のとき、修験道はじめ仏教関係の書物などほとんど焼却され、記録は残っていない」 との回答を得た。

押形 剣 讃州高篠行

満濃町の歴話・民話

中津万象園の展示を知って、まんのう町東高篠金場(かねば・現在は池田地区)に住み、金場(かねば)姓を名乗る方が四名来場された。 中のお一人は「満濃町史」を持参され、その町史に「木千把の剣」という話が載っていることを教えていただいた。 又、金場様たちのご先祖様が鍛冶屋であり現在金場姓を名乗る家が八軒あること、金場地区の北約二キロメートルの所に「剣来神社」という社があることなどを教えていただいた。

木千把(きせんば)の剣

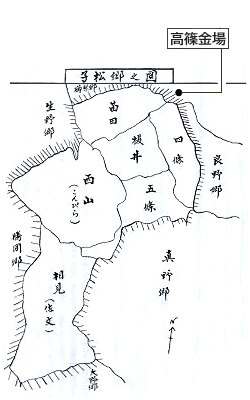

鎌倉時代になると、弓矢に代わって刀剣が武士の魂といわれるようになり、京都や鎌倉に有名な刀工が現れた。 建保年間(1213~1219)に、高篠郷金場に三郎大夫清房という刀工が住みついて、弟の業宗や弟子たちと盛んに刀を作りはじめた。 清房は、京都の三条小鍛冶宗近に教えを受け、その向う槌を勤めたほどの弟子であったので、その作刀は名刀として人々に喜ばれた。 清房の鍛えた刀について、「木千把の剣」という伝説が残っている。藤尾八幡宮の祠官であった新居香流軒藤原直矩が、天明八年に書いた旧記のなかにも、その話が伝えられている。

木千把(きせんば)の剣

木千把(きせんば)の剣

古い昔、高篠郷に佐渡守清房という刀工が住んでいた。その作刀は稀代の名刀として知られていたので、武士でもなかなか手に入れることができなかった。 ある日、長尾郷中通村の九平という山働きの男が清房を訪ね、「魔物や獣の多い深山で働いているので守り刀を鍛えてほしい」と、真心を籠めて作刀を依頼した。 清房は、「今ごろ上方で大きな戦が起こっているので、良い刀は売約済みであり、仕事の方も忙しいから・・・」と断ったが、九平は度々清房の仕事場を訪れて、なおも熱心に頼み続けた。 清房はその真心に打たれて、「そなたは山働きが仕事であるから、良質の薪(炭)を持って来てもらいたい。その薪で刀を打ってあげよう」と約束した。 九平は仕事の暇を見つけては、自分が心を籠めて作った薪を清房のもとへ届けた。九平の薪が一把、二把と積まれて千把になった時、清房はその薪を使って刀を鍛え始めた。 戦で人を斬る刀でなく、山働きをする九平の身を守る刀を、真心を籠めて鍛え上げた。九平は大いに喜んでその刀を腰に差し、高い山や深い谷にはいってよく働き、怪我ひとつしなかった。 九平は亡くなる時、その刀を子の庄太郎に譲った。庄太郎もその刀を守り刀としてよく働いた。

ある年の春、庄太郎はその刀を腰に差して金毘羅さんに参詣した。その帰り路で、久し振りに酒を飲んでくつろいだ庄太郎は、ほろ酔い機嫌で薬師が鼻のおじょも岩まで辿りつき、 岩の上で休んでいるうちにぐっすり寝込んでしまった。大岩の下には深い淵があり、そこは魔物が住んでいる所であった。 陽が西に傾き始めたころ、近くの畑で働いていた百姓がふと河原を見ると、おじょも岩の上に五色の瑞雲が棚引いている。 不思議に思って近づいて見ると、一人の男が一振りの刀を枕にして眠っていた。 揺り起して次第を話し、二人でその刀を調べて見ると、「高篠三郎太夫清房 木千把にて鍛う」と銘が刻まれていた。刀が魔物から庄太郎を守っていたのである。 庄太郎はこの刀を守り刀として山働きを続けていたが、その年の夏の夜、急に大雨が降って、川ぶちにあった庄太郎の家はあっという間に押し流されてしまった。 それから数年後、「川下の小川村の土手に、夜な夜なあやしい光が見える」という話が伝えられた。 村人が土手を掘ってみると、一振りの刀が出てきた。村人はこの刀は霊剣であると信じて、社を建ててこの剣を祭った。この神社が剣来権現社である。

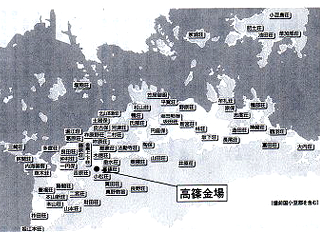

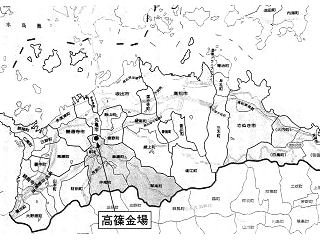

図1 古図にみる高篠金場の位

(『琴平町史』より)

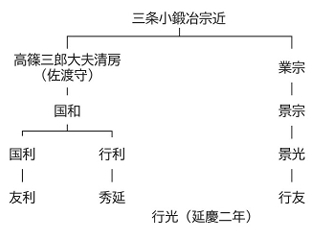

鵜足群西小川村にある剣来権現がこの神社で、藩政時代から群の大庄屋稲毛氏もこの神社を崇敬し、ご神体は木千把の剣であると伝えられた 。徳島県の剣山の剣神社のご神体がこの木千把の剣であるという説も生まれた高篠三郎太夫清房の子孫は、国和―国利ー友利と続き、国利の弟行利の子秀延などが有名であった。 清房の弟業宗の子孫は、景宗ー景光ー行友と続き、両家ともに七代約二百年間、高篠で作刀を続けた。 東高篠の羽間川左岸の川原免の金場が工房のあった土地で、清房の館跡と伝えられる所もある。 刀工たちは、高篠郷の総社であった厳島神社に金山神を祭り、盛時には二十数人が活躍していたと伝えられる。 南北朝が合体した元中・明徳のころ、高篠鍛冶は東讃に居を移したが、その理由は明らかでない。 清房の作刀は至ってその数が少なく、僅かに二振が知られていたが、太平洋戦争中に所持者が戦災を受けて焼失し、今はその姿を見ることができない。 僅かに金場の地名によって高篠鍛冶の昔を偲ぶだけである。

満濃町史 初刊1213頁~1215頁

剣来神社

剣来神社

祭神は素戔鳴命である。御神体は、三条小鍛冶宗近の鍛えた剣であるという。

剣来神社の現状

所在地:丸亀市川西町南甲1651番地

境 内:約150坪

社 殿:木造平屋建、瓦葺、間口2間、奥行1間半

付属物:

石灯篭 天保元寅歳 9月17日 手洗鉢 天保8酉年 12月吉辰 奉献 施主真鍋佐右衛門 樹齢五百年といわれる銀杏の神木あり祭 礼:10月6・7日 2年に一度神楽奉納

管理者:剣来松木自治会

神社の由来 昔、中通村(今の琴南町)に九平という薪運びの男がいた、刃剣が好きで千束の薪を三条(今の満濃町)の小鍛冶宗近に贈り一振りの剣を手に入れた。 その帰り道、高篠村羽間で休んでいるうちに眠ってしまった、その時そばを通りかかった一人の旅人が九平の剣を奪おうとした、 九平はびっくりして逃げたが、誤って土器川に転落し命を落とした。後日、その剣が川端の岩石につき立っていたのを里人が見つけ、 ほこらを建ててお祀りしたのが剣来神社であるといわれている。これには次のような話もある。九平の息子に庄太郎というのがいた。 剣を差して金比羅参りに行った。その帰り道、炭所村の薬師が鼻というところへさしかかった時、急に眠気に襲われたので大岩に上がって眠った。 その下は深い淵になっていた。そしてその淵には、長さ10メートルにあまる大きななまずの主が棲んでいた。なまずは、大岩の上に眠っている庄太郎を見つけて一飲みにしようとした。 その時、怪しい何者かがなまずに襲いかかったので庄太郎は命拾いをした。山手にいてそれを見ていた百姓は庄太郎を揺り起し事件を話した。 帰路、ふと腰に手を当てた庄太郎は小柄がなくなっているのに気づいてびっくりし、そこらにいた人に探し出して貰って事なきを得た。 それには「小鍛冶宗近薪千束でこれを鍛う」と銘が刻まれていた。何年か後、大雨が続き、中通地方が洪水にみまわれたため、この剣は庄太郎の家や家財といっしょに流されてしまった。 それから数年後、土器川の堤防に不思議な夜光が動いているとの噂が立った。村人がそこを掘ると宗近の鍛えた剣が出てきた。これを祀ったのが剣来神社であるという。

※文中、刃剣とあるのは刀剣のことであり、三条(今の満濃町)とあるのは京都の三条であり、小柄とあるのは剣のことと思われる。

高篠の金場

満濃町史の中から刀工名を拾い出し系図を作ったところ、下の方に「行」の字を用いた刀工が二名いることに気付いた。 中津万象園で展示された剣の作者「行光」はこれらの刀工と同世代か、これらの刀工の次に続く世代の刀工だったと考えられる。 行光作の剣、延慶二年銘(1309)から逆算し、上位にある刀工たちの活躍年代を推し量ることができる、鎌倉時代初めには既に小松庄で作刀が為されていたことと思われる

中世における讃岐の国小松庄は関白九条兼実の荘園であり、栄えた所であったと想像される。その理由の傍証として次の三点が考えられる。

①こんぴら信仰のこと

長寛二年(1164)崇徳上皇が崩御されたがその翌年の永万元年(1165)には上皇の神霊が金毘羅宮の相殿に祭神として祀られたといわれる。 こんぴらさんはこの頃すでに人口に膾炙された神社であったと思われる。

②法然上人浄土宗布教のこと

法然上人が後鳥羽上皇の怒りにふれ流罪となったが、讃岐の国小松庄に配流となった期間は実質的に約八カ月の短期間であった。 その期間に小松庄を中心に三福寺(生福寺、真福寺、清福寺)をはじめ多くの寺院に影響を与えることができたのは、この地域が経済的にも、人口の面からも栄えた地域であり布教を受け入れる土壌があったと想像できる。

③高篠郷の総社厳島神社のこと

金山神をあわせ祀った厳島神社は、長宗我部侵攻のとき焼き払われたと伝えられている。 その時期は、土佐軍が西長尾城を攻めた天正七年(1579)だったと思われる。 神殿のあった場所は現在の、まんのう町東高篠635-1番地である。 その後も同じ場所に祀られていたが明治の一村一社の政策により羽間川(土器川)の対岸にある滝鼻神社に合祀された。 土地の人の言い伝えによると、厳島神社は大きなお社であり南の羽間川まで続く立派な参道があったとのこと、まんのう町役場税務課の地籍台帳を調べたところ、 神社跡地から南へ一直線上に700メートル余に渡り、細長く小さな土地が幾筆も連なってをり、当時の立派な参道の跡を確認することができた。

古刀期の讃岐の刀工

古刀期の讃岐の刀工

以上のことから高篠に刀工集団が居たことは首肯できるが全国的にみて古刀期の讃岐の刀工については、取るに足りない存在という取扱であった。 そこで「日本刀銘鑑」に記された二万三千の刀工の中から讃岐の刀工を拾い出してみた。

- 氏久

- 銘「氏久」波平流という 時代不詳

- 越前

- 銘「越前」業宗孫 友利子 国吉同人という/正和(1312)

- 景光(二人)

- 銘「景光」「香河郡住景光」「讃州香河郡住景光」 景宗同人 子ともいう/寛元(1243)

- 銘「讃州香東郡住景光作」/天文(1532)

- 景宗

- 銘「景宗」「讃州尾越住景宗」尾越三郎大夫/天福(1233)

- 包清

- 銘「讃州高松住包清文殊四郎」本国大和/天文(1532)

- 行円(ぎょうえん)

- 銘「行円」「阿闍利行円」「讃岐阿闍利行円作」/ 徳冶(1306)

- 清房(二人)

- 銘「清房」高橋氏 三郎太/貞応(1222)

- 銘「讃岐清房」/弘安(1287)

- 国利(四人)

- 銘「国利」清房子 高瀬住/藤五郎 文暦(1234)

- 銘「国利」清房孫という/弘長(1261)

- 銘「国利」/正応(1288)

- 銘「国利」三木住/徳冶(1306)

- 国年

- 銘「国年」/宝治(1247)

- 国吉(二人)

- 銘「国吉」矢根鍛冶/正和(1312)

- 銘「国吉」照覚という/永享(1429)

- 貞住

- 銘「貞住」/天正(1573)

- 山蓮

- 銘「讃州住山蓮」「山れん」/文永(1264)

- 重次(二人)

- 銘 「重次」大冶ともいう/元暦(1184)

- 銘「讃州住重次」/正応(1288)

- 心蓮

- 銘「心蓮」(じんれん)/時代不詳

- 大夫入道

- 銘「大夫入道」 堂阿/時代不詳

- 利元

- 銘 「高篠利元/応仁(1467)

- 友俊(二人)

- 銘「友俊」/嘉暦(1326)

- 銘「讃州住友俊」/延文(1356)

- 友利(四人)

- 銘「友利」業宗子/ 文暦(1234)

- 銘「友利」 /正応(1288)

- 銘「友利」/ 正和(1312)

- 銘「讃州住友利」/ 応安(1368)

- 友則

- 銘「友則」/時代不詳

- 友行(二人 文永)

- 銘「友行」/文永(1264)

- 銘「友行」/文安(1444)

- 成宗

- 銘 「成宗」播磨にてもうつ/永和(1375)

- 業宗(五人)

- 銘 「業宗」三郎大夫 高篠住/大冶(1126)

- 銘「讃州尾越業宗」「業宗」清房弟/建保(1213)

- 銘「業宗」三木住 /建治(1275)

- 銘「業宗」高篠三郎大夫 讃岐のようである/弘安(1278)

- 銘「讃州住業宗」国利子 /永和(1375)

- 乗宗

- 銘「乗宗」タカシノ三郎大夫/時代不詳

- 秀真

- 銘「秀真」「讃州志渡荘住藤原秀真」秀延の族/明応(1492)

- 秀延

- 銘「讃州志渡荘住秀延作」「讃州志渡荘住藤原秀延」光宗子/文保(1317)

- 秀正

- 銘「讃州志度荘住藤原秀正作」/明応(1492)

- 秀行二人

- 銘 「讃州志度荘住秀行」秀延子/正応(1288)

- 銘「讃州高篠住秀行」直綱ににるという/応永(1394)

- 光(みつ)

- 銘 「光」/保元(1156)

- 光景

- 銘 「讃州住光景」阿野郡住/貞治(1362)

- 光業

- 銘 「光業」安大夫という 光宗の族であろうが作例がない/時代不詳

- 光宗(四人)

- 銘 「光宗」度会王大夫また安王大夫ともいう/弘長(1261)

- 銘「阿野郡住光宗」業宗子 五郎大夫/正和 (1312)

- 銘「讃州住光宗/貞和(1345)

- 銘「光宗作」/康応 (1389)

- 元弘

- 銘「讃州長篠住人元弘」/貞治(1362)

- 行国

- 銘 「讃岐国阿闍利行国」/徳冶(1306)

- 行利(三人)

- 銘「行利」清房子/文暦 (1234)

- 銘「行利」国利子 高市左近/文応 (1260)

- 銘「行利」/康応 (1389)

- 吉光

- 銘 「吉光」吉光の土佐移住前の作者であろうか/徳冶(1306)

- 蓮生(れんじょう)/時代不詳

現在香川県には三万一千件を超える銃砲刀剣類が登録されている。 日本刀銘鑑から拾い出した刀工名をもとにして、香川県情報公開条例の規定にもとずく照会を依頼したところ、次の六点が登録されているとの回答を得ることができた。

- 銘「越前」 刀 一口/脇差 一口

- 銘「讃州住文殊包清作」槍 一筋

- 銘「清房」 脇差 一口

- 銘「讃州志度住業宗」 脇差 一口

- 銘「光」 脇差 一口

私がこれまでに確認することができた讃岐の国の古刀期の刀剣類はつぎの三口である。

- 重要刀剣指定 剣 「行光」(冒頭に記載のもの)

- 保存刀剣鑑定 脇差「讃州高松住藤原正秀」 天文五年八月吉日(1536)

- 保存刀剣鑑定 脇差「讃州宇多津住人駿河守金久」二月六日 (天正頃か)

おわりに

おわりに

想像の域を出ない話ではあるが、高篠鍛冶の歴史について考えてみる。鎌倉時代の初めころ比較的栄えていた讃岐国小松庄に、 清房、業宗らの刀工が住みつき刀剣の制作を生業とする生活を始めた。原料の鉄は対岸の中国地方から仕入れたものと思われる。 鎌倉時代の終わりころになると国内外に波風が立ち始める。南北朝の内乱、観応の騒乱、応仁の乱など中央の動乱にともない、領主細川氏の兵士として出征したり、 讃岐国内においても、財田合戦、白峰合戦、土一揆などの戦いが多発し刀剣類の需要が多かったことは想像できる。また高篠鍛冶から枝分かれしたと思われる、 志度、王越、三木、高瀬などの地域の刀工との交流も考えられる。盛時には二十数人の刀工がいたという満濃町史の話もうなずける。 しかし、近世、平和な時代となり刀剣類の制作については、京、大坂、関、江戸、肥前などの大量生産地以外では、城下町のお抱工による作刀だけで事足りるようになった。 長宗我部の侵攻が刀剣類制作を生業としてきた高篠鍛冶の終焉であったと思われ、江戸時代には野鍛冶として生計を立てたものと思料される。

参考文献

参考文献

- 「満濃町史」

- 「琴平町史」

- 「日本刀銘鑑 第三版 本間薫山校閲/ 石井昌國編著

川辺勝一【讃岐の古鍛冶】 「刀剣美術」平成22年10月(第645号)掲載

川辺 勝一氏は令和4年4月にご逝去されました。生前のお姿を忍び会員一同心からご冥福をお祈り申し上げます。