■無断転載一切お断りいたします■

柄巻きには、常組糸、蛇腹糸、高麗打、笹浪、琴糸と数多くの糸の種類があり、そのうちの常組糸だけでも、諸捻巻、片捻巻、諸撮巻、平巻(太刀巻)片手巻等、数多くの巻き方があります。 ここでは私が見たことのなかった、蛇腹糸で変わり巻をした柄巻きを紹介します。

外装との出会い

外装との出会い

刀の商売をされている方ですが、外装が非常に好きで、私方にもよく柄前工作を持てこられたり、変わった外装があれば、勉強になるのではないかと言って見せてくださる方がおります。ある日その方から、変わった外装があるから見にこないかという電話があり取り急ぎカメラを持って駆けつけました。

外装は江戸末期頃と思われる半太刀拵で、柄は鮫着せ漆塗り、縁頭は赤銅石目地、目貫は葵の家紋、鞘は革着せ絞漆塗り、中身は南紀国重です。(写真①-1)柄糸は蛇腹糸で諸捻の上に右糸二本、左糸二本で小判形に結び、なんと葵が亀甲形にみえます(写真①-2)私は唖然として声も出ません。 現在私が蛇腹糸で巻いている種類は五種類ほどですが(写真①-3)、このような巻き方は未だ見たこともなく、巻き方もわかりません。ともかくカメラに納めて帰りました。

写真①-2 時代柄

写真①-1 半太刀時代拵

写真①-3 蛇腹糸巻の種類

蛇腹糸変わり巻のの解明

蛇腹糸変わり巻のの解明

早速フイルムを現像し、再度写真で見ても、糸の結び方がわかりません。 そこで拡大鏡でよく見て、糸の流れを目で追って行くのですが、途中で頭から糸の流れが消えて分からなくなります。 そうだ、写真をもっと大きく現像しよう。カメラ店に行き事情を説明すると、スライドにすれば大きくなり、分かりやすいと助言をいただきました。 早速スライド機を購入し、時間さえあれば映写しながら糸の結び方の解明に努めること約一年。 結び方は分かりましたが、柄に巻く糸の運び方は、初心者の手の如きぎこちなさ、なんとか一菱巻き上げることが出来ました。

しかし写真とは少し違って見えます。柄巻きでは、右が上糸の場合は左が下糸、または左が上糸の場合は右が下糸と、どの巻き方も正しく決まっております。 そうです、この結びも左右上糸、下糸が交互に異なっており、ちょうど結び目が表と裏に菱ごとに交互になっております。同じ糸の運び方では、交互になりません。

(左上糸結び)

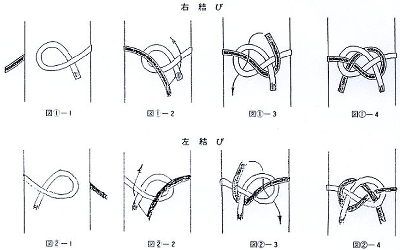

初めの右結びは、右糸の糸の先が下になるように輪を作り(図①-1)、左糸を右糸の輪に重ねて右糸の下を通す(図①-2)。 次は右糸の輪の下を通して左糸を交差し(図①-3)、また輪の下を通して出来上がりです。(図①-4)。これで右結びが出来ました。

(右上糸結び)

今度は左結びです。左の糸の先が下になるように輪を作り(図②-1)右糸を左糸の輪に重ねて左糸の下を通す(図②-2)。 それから左糸の輪を通して右糸を交差し(図②-3)輪の下を通して結ぶ(図②-4)ようやく、上糸、下糸と菱ごとに交互に巻くことが出来ました。 その後、何度も繰り返し練習し、遂次、過失もなく巻き上げるようになりました(写真②-1.2)。

写真②-1 完成した時代写しの柄巻き

写真②-2 左拡大写真

丁度その頃、私の娘が結婚することになり、先方から結納をいただきました。 その結納に結ばれている水引の形が、なんと同じ結びではありませんか。この結納をもっと早く見ていれば巻き方が分かったものを、随分と遠回りをしたように思いました。

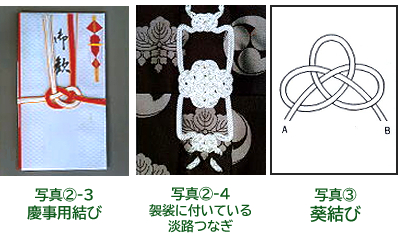

早速結納製造店に行き、いろいろ尋ね勉強した結果、現在では「淡路結び」とか「殿様結び」と言われている結び方で、慶事用の結びであることが分かりました(写真②-3)。

次ぎに同じ結びと出会ったのは父の一周忌法要の時です。 仏前でお経を上げている住職が身に着けている袈裟(左肩から右腋下にかけて衣の上を被う長方形の布)にもあの結びの紐がついているではありませんか(写真②-4) そこで結びについて調べたことを少し述べさせていただきます。

結びについて

結びについて

人間が初めて物を作った時、それは道具の歴史と共に「結び」の歴史の始まりだったと思います。 体に木の葉をまとい、棒と石を結んで武器を作り、また獲物を保存したり……という具合に、人間の歴史のなかで「結ぶ」行為は、生活と密着して発展してきたと言えます。 さらに「結ぶと言う言葉は、人と人を、心と心を結ぶ、縁起の良い喜ばしいものとして扱われてきました。

もちろん「結ぶ」行為そのものには、吉凶それぞれに適した結びがありますが、全面的に「結ぶ」とは、慶事の行為と考えられてきました。 このように古来、生活に欠くことの出来ないものとして発展、伝承されてきた「結び」が、現在では忘れ去られようとしていることは寂しい限りです。

淡路結び(葵結び)

この名称は、今までに述べてきた結びの基本の呼び名で、古くから広く用いられた結び方です。名称も、葵結び、鮑あわび結び、淡路結び、不合あわず結び、殿様結び、と種々ありますが、葵の葉を二枚重ねたのに似ているところから、葵結びが正しいようです。(図③)。最近は慶事用で淡路結びと言われることの方が多いようです。淡路結びが慶事用の水引結びとして使われているのに対して、逆さ淡路結びがあります。これは弔事用で仏事結びとも言われ、この場合、紐先は片方が上で、もう一つの紐先は下の方に向くよう、逆の形で結んであります。

以上調べたことから、この蛇腹糸変わり巻柄前をただの変わり巻きとしてではなく、正しく名称を着けたいと思い、近視眼的ながら私が名称をつけてみました。「蛇腹糸亀甲菱葵結び組上巻」としたいとおもいますが、諸先輩方、愛刀家の方々で、この変わり柄をご存じの方、良い名称がありましたら、ご一報くだされば幸いにぞんじます。

蛇腹糸

柄巻きは、柄木地の補強と手溜まりを良くするために巻くもので、初めは手軽に得られたと思われる葛や籐などで巻いていましたが、おいおい革や組糸が使われるようになりました。その後蛇腹糸が出現したのではないかと思います。

蛇腹糸は、細い1本の糸で右縒りと左縒りの二本の糸を組合せ、巻く場合には、必ず偶数の糸で組み上げていきます。右縒り糸と左縒り糸を組み合わせると、蛇の腹のように見えるところから蛇腹糸と名付けられたものと思います。蛇腹糸は手溜まりも良く、外観が非常に美しいので外装全体を引き締めます。しかし強度の点では、常組糸に比べると劣り、あまり実戦向きとは思われせません。それは、細い一本の糸が切れると全体が緩み、解ける欠点があるからです。

だがこの蛇腹糸亀甲菱葵結び組上巻は、糸を結んでいますから、緩んだり解けたりすることもなく蛇腹糸の欠点を補っています。また、刀剣及び外装の小道具類は縁起をかついだものが多くあるように、この柄巻きも葵結びという慶事用結びで、巻き始めの奇数は吉で偶数の結びは凶で、奇数吉で終わらせる、しかも菱が亀甲になり縁起も良く、蛇腹糸巻では最高の巻であると思います。

しかし蛇腹糸は、常組糸より巻く時の技術は遙かに難しく、さらに結びを入れるということは、容易なことではありません。満遍なく糸を締めて結ぶ、そうして結んだ糸をさらに締める。このようにして巻き終わるまでには、数日以上かかります。

まとめ

まとめ

拵が出現してから時代と共に柄巻きも変化し、江戸時代になると、江戸を中心に全国的に鮫皮に糸や韋【なめしがわ】を巻いた基本的な柄巻きが出来ました。その後、江戸末期なると、全国各藩でそれぞれ変わり柄と称するものが柄巻師によって作られ、師匠から弟子へと受け継がれたものと思います。

しかし拵が美術品となり需要を無くした柄巻き職人は、現在数少なくなり、柄巻きの高度な技術の維持、向上は大変難しくなりました。残された私たち柄巻職人は出来るだけ多くの技術、掟を取得し、後世に正しく伝えたいと思います。

本原稿の記述のなかには私の独断に過ぎる部分も数多くあろうかとおもいますが、誌上もって、お詫び申し上げると共に、併せて愛刀家の皆様のご指導、ご鞭撻を賜らんことをお願いいたします。

三谷修史 公益財団法人日本美術刀剣保存協会評議員無鑑査柄巻師

【忘れ去る柄巻伝統技法】 「刀剣美術」 平成4年12月(第431号)掲載