令和7年7月20日(日)、痛いほどの晴天の中、大西・アオイ記念館にて初心者講座と刀剣鑑賞会を開催いたしました。 四国讃岐支部会員12名、午後から岡山県支部会員7名、一般参加4名のご参加を頂きました。

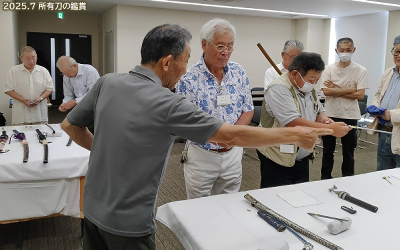

午前中は、一般の方と会員の方が各々お持ちくださった刀剣数口ずつの鑑賞から始まりました。 大切な個人の所有刀剣を会場までお持ちくださった御二方にこの場をお借りして再度お礼を申し上げます。

鑑賞の中で、実物を見ながら『茎の銘をわざと削る』行為の意味を教えて頂いたり、柄巻の『諸撮巻』と『諸捻巻』を見比べたりと、 新しい知識を得ることができ、午前中だけでも大変有意義で楽しい時間でした。 刀剣美術7月号の誌上鑑定の解説を行い、応永備前から末備前にかけては太刀から刀への過渡期であると解説がありました。

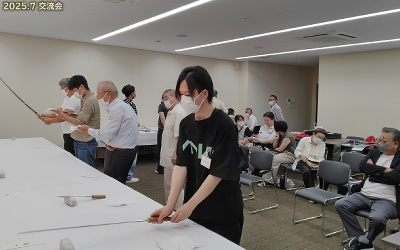

午後からは小池支部長をはじめ岡山県支部の方々が到着され、交流会および鑑賞会を行いました。 一般参加の方も同時進行で初心者講座を行い、刀剣の扱いと注意事項を学んで頂いた後に、一緒に鑑賞を行いました。 今回は岡山県支部から5口の備前刀をお借りしました。 私事ではありますが、誌上鑑定が備前刀だったことから備前刀の見比べをしたいと思っていた私にとって望外の喜びとなりました。

【一号刀】 大磨上の無銘の刀。 鎌倉中期、元先の巾に差がない豪壮な姿。大丁子・蛙子丁子など華やかな様から特徴が共通する光忠に票が集まりましたが、 肌目が立つことから光忠とよく並べられる刀工一派の作

【二号刀】 磨上物の短刀。 内反りが付き、刃先に棒状の映りが長く鮮明に目立つ。板目肌にやや杢目交じり。片落ち具の目。長船派直系の作。 正解、同然の方が多くいました。

【三号刀】大磨上の無銘の刀。一号刀よりも元に対して先が狭まり優しい印象の姿。 板目肌にやや杢目交じり、直刃調の中に小互の目、逆がかった小足が入るなどの動きがあり、やや沸づき、特徴的な帽子。 一の札では青江に票が入りましたが、ほとんどの方が二の札で当てていました。 長船派直系の弟子の作。

【四号刀】大磨上の無銘の刀。大鋒で元々は三尺以上の太刀であっただろうと思わせる姿。 確認できる元幅が一寸以上あり、板目肌、地沸がつき、淡い映り立ちなど、地金・刃文・帽子においてまさしくこの刀工一派と言え、 多くの方が一の札で当てていました。相州備前といわれる一派の作。

【五号刀】磨上物の刀。ふんばりが残っていることから、磨上げたのは少しだけと思われ、鎬を削った姿で先がのびている。 直刃の中に葉・足のはたらきが盛んに入っており、沸出来地金の様子など該当する刀工の典型的な特徴が出ており、 一の札での正解者が目立ちました。長船派末備前の作。

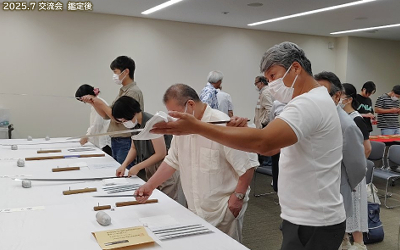

入札の結果は、

天位 小林氏

地位 大塚氏、丹生氏

人位 吉田氏

となりました。

刀剣鑑定の解説の後、引き続き鉄鍔の解説もして頂きました。 鎌倉期の鍔は厚みが薄く、径が大きいのが特徴で、室町期になるにつれて厚みが増していくと教えて頂きました。 また、希少性の高い鍔の説明や、市場価格のお話では一般参加の方から驚愕の表情も見えました。

猛暑の中、お集まり頂いた方々に深く御礼申し上げます。

四国讃岐支部 富田 佳世