柄巻に用いる紐は、通常柄糸と呼び、柄紐とはいいません、本来は糸も紐も同じ意味であると聞いたことがありますが、正倉院にある古い柄の紐は糸と書かれており、その頃からこのように呼ばれるようになったとも考えられます。柄糸は絹を用いるが他に布、革、金属などを使用することもある。

柄糸は幅の広さや、組み方、分様等により用語があり、糸により手組と機械打ちがあります。又柄糸には裏表があり、方向に(左右)もあり普通は右方向にして巻き始めが尾張柄(柳生)は逆糸と呼んで左方向にして巻き始める。

常組糸各種

奈良時代から組み方で、この紐は柄物で色彩も華やかなため、能装束の縁取りなどに使用されています。

蛇腹糸各種

蛇腹糸は細い一本の糸で右縒りと左縒りの二本の糸を組合せ、四本一組にして巻きます。

右縒り糸 クリーム色のいとがうえからこれ

左縒り糸

右縒り糸

左縒り糸

右縒りと左縒りの二本の糸を組合せ、偶数の糸で組み上げていきます。

常組糸

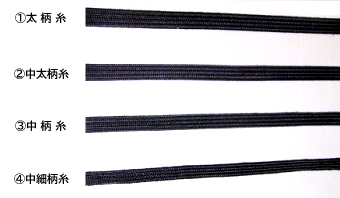

①太柄糸(五分糸)と云う くろい平織のいとうえからこれ

②中太柄糸

③中柄糸(五分五厘)

④中細柄糸(四分糸)

- 笹浪組糸 聖徳太子の遺物にも、平打ち、水面にさざなみの立つような目が矢羽根状に出ます。

- 高麗組糸 古く大陸から伝わった組み方で平安時代に経巻や絵巻の紐用いられた薄手の柔らかなものと中世以降太刀や刀の紐に使われた少し厚手の堅いものがあります。

- 竜甲組糸 江戸時代になって出現した組み方で一間跳び、二間跳び、三間跳びの順で組む結果、表面に竜の背中のような凹凸できます。地味で単色又は二色ですが、模様が虎にも似ているため武人によく好まれました。

- 奈良組糸 正倉院にその遺物が残っていますが、丸い柔らかい組み方で十二条あるいは二十条の束糸で組みます。帯締めに使うと気品があります。

- 安田組糸 奈良時代に出現し、非常に柔らかく華やかなもので、位官を表すものとして用いられます。

- 地内記組糸 安田組が柔らかすぎるので、これを二枚重ねて袋状に考案されたもの、柔らかいために武具には向きません。平安末期に出現し、主に調度、装身具、楽器、箱などに用いられました。琴糸 麻糸 鯨髭 金属線等でも巻きます。